久留米

まだ濡れた畳がある案件が2件ありました。もれなくどちらの家の中もカビや湿気の匂いがかなりありました。しかし、住んでいる(長時間滞在する)と鼻がなれてしまうのか、住民さん本人は気にされていない様子。

人間の適応能力の賜物かもしれませんが、自分の周りの環境の悪化に気づけないケースはあるあるです。

外からの目や鼻があって初めて気付けるものでもあります。

災害から時間がたつにつれて、どんどん家の中の状況は見えにくくなるので、細かな気になるポイントでも状況を確かめるきっかけを持つということが重要だなぁと思います。

一度は業者さんに頼む予定でしたが、予算の関係上もう一度ボランティアさんにお願いしたいというニーズもありました。

住民さんと話していたら、応急修理制度が使えないらしいという話があり、他の被災地では聞いたことがない事例だったので再度問い合わせをおすすめしました。

市担当者の判断によるところも大きいようで、再度問い合わせの結果、罹災判定も一つあがり、応急修理制度も使えるとのことで、自宅再建の補助が0円 → 74万と大きく変わったそうです。

「行政から言われたことなので、疑いもせずでした」との住民さんのお声の通り、なかなか制度を理解して疑問を持つのは難しいでしょう。

ニーズの件数は0に向けてどんどん少なくなっています。

しかし、0になることはなく、ポロポロと新しい相談が出てくるようです。

今後も久留米周辺の支援者で技術ニーズの対応ができるように、地元のチーム螢火さんなどと一緒に技術ニーズ対応にあたっています。

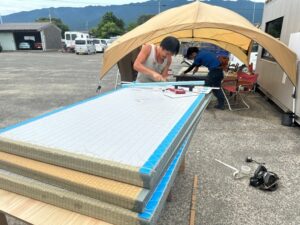

活動時期にこだわらない壁床はがしのニーズは、講習会形式でコミサポひろしまさんに教えてもらいながら進められました。

災害が多い分、九州エリアの支援者も少なくはありません。少しずつ技術ニーズに対応できる人を増やすきっかけになればと思います。

実は巨峰は、久留米市田主丸が発祥だという説があります。

それくらい、被害があったエリアには、ブドウ農家や柿農家、植木農家がたくさんあります。

被害をまぬがれたところや、災害直後から自力で土砂撤去をしている畑も多かったですが、復旧の目処が立たない畑や農家さんもおられます。

2017年の朝倉の農業ボランティアセンターの事例も記憶に新しいこともあり、農業ボランティアプロジェクトの立ち上げが進められ、9月末にボランティア募集が開始しました。

詳細はこちら

過去の農ボラの事例や、運営面などの助言をしつつ、今まで関わりがあった農家さんのお手伝いを進めていました。

ありがたいことに、9月に入ってからも、いろんなチームがまとめて来てくれるおかげで、いくつもの農地ニーズに対応することができました。

住まいの復旧が第一なので、もちろん家周りのニーズが最優先ですが、自然も待ったなし。

上記の果樹に加えて、田んぼなどへ流れ込んだ土砂や流木の撤去は稲刈り前の今にしてしまいたいという要望や、一年のスケジュールとして比較的忙しくない今だからこそ復旧対応ができる植木農家さんなど、どこもいろいろなご事情がありました。

農業ボランティアプロジェクトの準備と並行して農地ニーズを対応したことで、そうした姿を見た他の住民さんからの問い合わせがあったりと、そうした意味でも農業ボランティアプロジェクトのサポートができたようです。

台風13号

9月頭の台風13号によって、千葉・茨城・福島など関東東北の太平洋側でまとまった被害が発生しました。

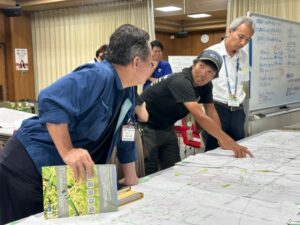

久留米などの対応が一段落ついた頃合いを見て、代表前原が現地入り、災害発生直後から現地入りして支援活動をしていた仲間の団体たちと情報共有と課題整理をしました。

千葉県茂原市などの被害

内水氾濫の被害がおもだったもの。土砂がない分、どこまで浸水したのかが分かりにくく、発災から時間がたつと被害を把握するのが難しい。

土砂がないため、住民自らも家屋の被害(床下や断熱材などが濡れている)に気づかない可能性がある。

茂原市に被害が集中しているが、近隣の市町村にも被害がある。山間部も被災している地域がいくつかある。

福島県いわき市の被害

2011年、2019年と繰り返し被害を受けている。

山間部で数件土砂崩れの被害はあるが、市内いくつかの河川氾濫の被害の件数が多い。

内郷地区に被害が集中しているが、常磐地区や好間地区、平赤井地区などにも被害が発生している。合併浄化槽が多く、河川から来た土砂で側溝が詰まっており、においが気になる。

支援の見立て

千葉県

調整役として四年前の災害対応で誕生した千葉南部支援センター(CVOAD)の存在がある。

家屋案件が上がりにくい可能性をふまえ、ローラー調査や相談会などのアウトリーチが必要。

裏山や山間部の被害があるため、重機案件があるが対応できる団体が少ない。

福島県いわき市

過去の被災経験から、ボランティアの活動事例がある分対応範囲が決まっている部分が見受けられる。ボランティア活動と考えるメニューの幅が狭いために、技術支援などが含まれない。

アウトリーチをおこないつつ、NPOの対応できる技術ニーズの活動範囲を提案する必要があるし、家屋案件に対応できる団体を増やす必要がある。

結の活動

千葉~いわきの支援の調整

いわきで重機案件を対応していた連携団体(seeds of hope、open japan)と連絡を取りながら、千葉で活動してもらえるように調整。

また、千葉で家屋対応しながら裏山などの対応していた団体(レスキューアシスト)のメンバーにいわきに入ってもらい家屋対応の活動支援ができるように調整。

九州の活動もあるため、実働支援が難しいことを考え、連携団体のサポートに徹する。