久留米

災害発生直後から、個人所有の月極駐車場をお借りして、NPOの共同ベースとしました。

被災エリアの中にあり、広々使える場所が確保できたのは大変ありがたいことでした。(この場所は、地元メンバーのいるコミサポひろしまさんの紹介で見つけることができました)

この田主丸ベースに、結とコミサポがそれぞれコンテナをレンタルして設置。

重機やダンプもここに集まりました。車両や資機材・消耗品をそろえ、支援者も集まるような場所に。

朝夕の支援者の集合・解散だけでなく、災害VCのスタッフさんや近くから歩いて住民さんが来たり、いろいろな人が立ち寄りました。

車両はいろいろな団体が持ち込んできたり、貸しだしてくれたり、一時は重機4台、ダンプ6台(軽ダンプ含む)がそろっていて、いろいろなニーズにも対応できる体制になっていました。

こうした状況が作れたのは、サポウィズさんなどが車両を借りてくれた方たちのお力が大きいです。

ニーズが落ち着いたことから、こうした車両はそれぞれの場所(福岡・大分・広島・茨城)に回送。各地からお預かりした車両は、無事に返却できました。

借りていた駐車場の敷地自体も掃除。数日かけて綺麗になりました。

久留米の残ニーズもおかげさまでゼロになりました。

10月に入ってから、ベースを置いている近くの集会所の復旧サポートのニーズなども入ってきましたが、柔軟に動ける方たちのおかげで、平日に準備を進めて週末などたくさんボランティアさんが来てくれる時にまとめて対応してもらうことができました。

もともと田主丸のベースで活動してくれていた方たちは九州北部の方が多いので、今後もポロポロと出てきたニーズについては、日程を調整しながら対応しようと思っています。

スライドショーには JavaScript が必要です。

新潟

2022年8月の豪雨で被害を受けた新潟県村上市。

村上市の中で大きな被害があった小岩内地区で、感謝祭がありました。コロナ禍と昨年は災害のため中止されていたので、数年ぶりの開催だったようです。

ぜひお越しくださいとお誘いいただいたので、少し足を伸ばして北上してきました。

ちょうど今年の10月の頭に、地区に出されていた避難指示が解除されて、仮設住宅から戻ってきたばかり。

土砂崩れの元になった沢の奥は、まだまだ砂防の工事が進められていました。

土砂に飲み込まれた家屋は全部解体されたこともあいまって、災害直後からの景色とは大きく変わっています。

玄関が綺麗に復旧された集会所に、たくさんの住民さんがあつまり、美味しい料理とお話しを楽しんでおられました(ちなみに、この地区の習慣で感謝祭は男性が企画運営料理後片付けし、女性はお呼ばれするのみだそうです)。

崩れた場所の応急処置のみで、まだ本復旧の方向性が決まっていない場所もあり、これは今後の課題になりそうです。

他にも大きく崩れた法面の復旧が進んでいる場所がいくつかありましたが、まだまだ元に戻るには時間がかかりそうです。

引き続き、いろいろな機会で関わりたいなと思っています。

長野

北上したついでに、いつもお世話になっている長野にも。

久留米や各地に送る用のりんごをいただいた農家さんなどにご挨拶しつつ、今後のりんごの相談など。

しかし、80のじいちゃん世代がこんなに悪い年は今までになかった、と言うほど、凶作の年になったようです。

春の凍霜害で、花の蕾がやられてしまって実になれる花が少なかったこと、夏の猛暑が続いた上に全く雨が降らなかったことで、実ったりんごも熟成スピードが変わって色づきが悪かったり、収穫した時にすでに完熟してしまっていたりしたようです。

実は同じ北陸の新潟でも、夏の暑さと日照りでお米の出来がよくないらしく、2等品しかないような話を聞きました。

2023年も災害が各地で多発したり、東の方で台風の上陸が増えていたり、こうして農作物などに影響が出たり、気候変動の影響の大きさをいろいろな形で感じます。気候変動よりも、気候危機の方が言葉としてしっくりくる気もしています。

いわき

9月まで個人支援者としていわきで活動していた方に、技術アライアンス(NPO)と災害vcとの連絡調整役として動いてもらうように体制を変える提案をして、全体の動き方が変わりました。

今まではNPOや支援者個人がそれぞれでひろってきたニーズに対応した後で共有していた形でしたが、調整役が入ることで、少しずつ災害vcに集まったニーズに対応していく形へ。

ニーズの受付窓口を災害vcに一本化し、社協へもブロックの撤去や壁床はがしなどの技術案件の相談が届くようになりました。

こうした技術ニーズのやりとりなどで災害vcを運営する社会福祉協議会との情報共有が密になることで、「足の悪い方が(被災して1階が使えないから)2階で生活している」などの福祉ニーズの存在が分かってきました。

浸水した1階の壁や床をはがす、土砂の撤去を重機で対応するというような技術案件に加えて、前述のような福祉ニーズへは、1階の床をはって応急的に1階での生活ができるようにする、などの環境改善も対応できました。

濡れた畳をそのままにして生活している、床がベコベコで抜け落ちそう、大工を頼めなくて床がないまま、など経済的に厳しかったり、この先何をしたらいいのか判断できずに生活環境が悪化しているケースは少なくありません。災害発生から数か月経ってからこうしたケースが見つかることもあります。

しかし応急的に対応するのが難しい場合がほとんどです。

今回も、生活環境改善に必要な段ボールベットや畳などは支援物資を提供してもらったことで対応ができています。(ダンボールベッドやマットレスは:はままつnanetから、畳は藤岡災害ボランティアチームから)

こうした隠れたニーズを掘り起こすためにも、アウトリーチが大切です。いわき社協としても訪問調査をしたいという意向があったので、過去の訪問調査の事例として、村上市や久留米市のノウハウを共有しました。

そもそも、災害後に何をしたらいいのか分からない住民の方も多いので、住民向けの家屋相談会を実施。こちらは、地元の組織である災害支援ネットワークいわきが主催になり、技術アライアンスのメンバーが講師としてお話ししました。

伊豆大島

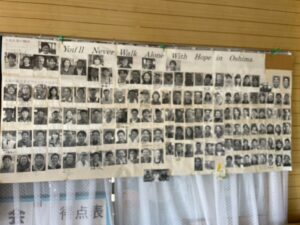

2013年の大雨によって大規模な土砂災害に見舞われ、39人(行方不明者を含む)が犠牲になった伊豆大島。当時支援に関わったご縁もあって、東京都社協さんの主催する研修会に参加しました。

火山噴火などで全島避難も経験のある伊豆大島は、毎年研修とスタディツアーを実施されていたのですがコロナなどで中止が続いていたようです。

今年は災害から10年の節目でもあるため、同時ボラセンの運営をされた方たちの話を聞きながら振り返り、翌日はスタディツアーとして現地を散策するスケジュールでした。

定期的に大きな噴火が起きている伊豆諸島。

また近いうちに大きな噴火があるかもしれないことを考えると、いろいろな備えが必要です。事前に個別避難計画を立てておいた方が避難の時に役立つなど、歩きながら色々なアイデアが上がっていました。

振り返ると、噴火による災害の支援はまだ本格的に関わったことがなく、過去の災害の資料館などで勉強する必要があると感じました。