久しぶりにある地域へ足を運ぶと、「あれ、ここってこんな景色だっけ」と思ったりしました。

本当に少しずつ少しずつ、解体が進んでいます。

更地になって、景色に違和感がでてくる場所もありますが、全体的な町並みはまだまだ半年そのままです。

まだ、水が通らないところがあります。

行政の発表によると、珠洲市1,076戸、輪島市445戸が早期復旧困難地域だそう。

特に珠洲市は家屋の倒壊が多く、水道復旧の障害になっています。

倒壊家屋によって止水ができず、配管の通水試験なども困難に。公

費解体が進まないと、水道復旧も進まないという側面があるようです。

下水道の復旧ができていなくて、上水が復旧しない場所もあったり、復旧困難な原因はたくさん。

仮に本管が復旧したとしても、個人の敷地内の配管が直らないと家で水は使えません。

珠洲などでまだ水道復旧のめどが立たないのは、こうした原因が重なっているからです。

まだまだ、普通の生活を手に入れるには時間がかかるのだと感じます。

山間の地域では、電気復旧がまだの地域も。

多くの方は早期に2次避難などをされています。

すでに仮設住宅に入居された方も多いのですが、住んでいる方もいらっしゃいます。

木々が多く、海風もあってまだ涼しい時間も多いようですが、これからの熱中症が心配です。

仮設住宅から、昼間は自宅へ戻ったり自分の畑作業をしに帰ってくる、【日中在宅】も多く存在するようすです。

それぞれが一番過ごしやすいスタイルに、どうにか生活を工夫されています。

生活状況も多様化していると感じます。

やっぱりあの家(仮設住宅)には住めないよ、と話すかたもめずらしくはありません。

「隣のトイレの音も聞こえる」

「朝はケンカから始まる」

「2人で1部屋で寝るのに布団が1組しか敷けない、だから布団の横に座布団を3つ並べて二人で寝ている」

仮設住宅の、限られたスペースならではの課題も聞こえます。

今まで住んでいた能登の家は、大きな敷地に大きな家。

家族間でも、プライベートスペースが確保できていました。

仮設住宅ではそうはいきません。

今までにない生活スタイルによって、いろいろな影響があらわれています。

DVが増える事例も過去に聞きます。

収納を工夫する、別の居場所や吐き出せる場所を作るなど、継続的なサポートが必要です。

でも、そもそも仮設にまだ入れない方もいらっしゃいます。

珠洲も輪島も、まちなかでは各地で仮設住宅が建設中です。

不便な中で生活を続けていて、仮設入居を待っている方もいらっしゃる。

一方で、仮設団地の中には空き家もまだ目につきます。

どんな基準や順番で入居が決まっていくのか分かりませんが、広範囲に避難者が存在することで、仮設住宅へのマッチングも難しい印象です。

最近になって、少しずつ活動エリアが広がっています。

広域支援ベースとして抱えるニーズもまだありますし、順次新規ニーズもありますが、全体件数は少しずつ減らせています。

そこで、輪島市三井や、珠洲市のささえあいセンターサポートなど、幅を少し広げる形で活動を始めました。輪島市で活動を続けるコミサポひろしまへも少しずつ派遣しています。

輪島市からアクセスしやすい珠洲市にも。

現場のニーズ対応、サロンのお手伝いなどを交えながら、必要なサポートを。

活動人数や中心メンバーも入れ替わるので、全体的な負担も考えながら、7月以降も活動メニューを調整します。

無理なく各地のサポートをすることで、できるだけ必要な時期に長くお手伝いで居られるようにしたいなと思っています。

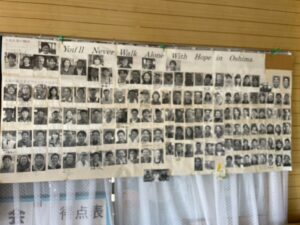

この能登半島には、10年後の復興期まで関わり続ける人が必要です。つまり、関係人口の確保が一つの課題です。

この能登半島には、10年後の復興期まで関わり続ける人が必要です。つまり、関係人口の確保が一つの課題です。