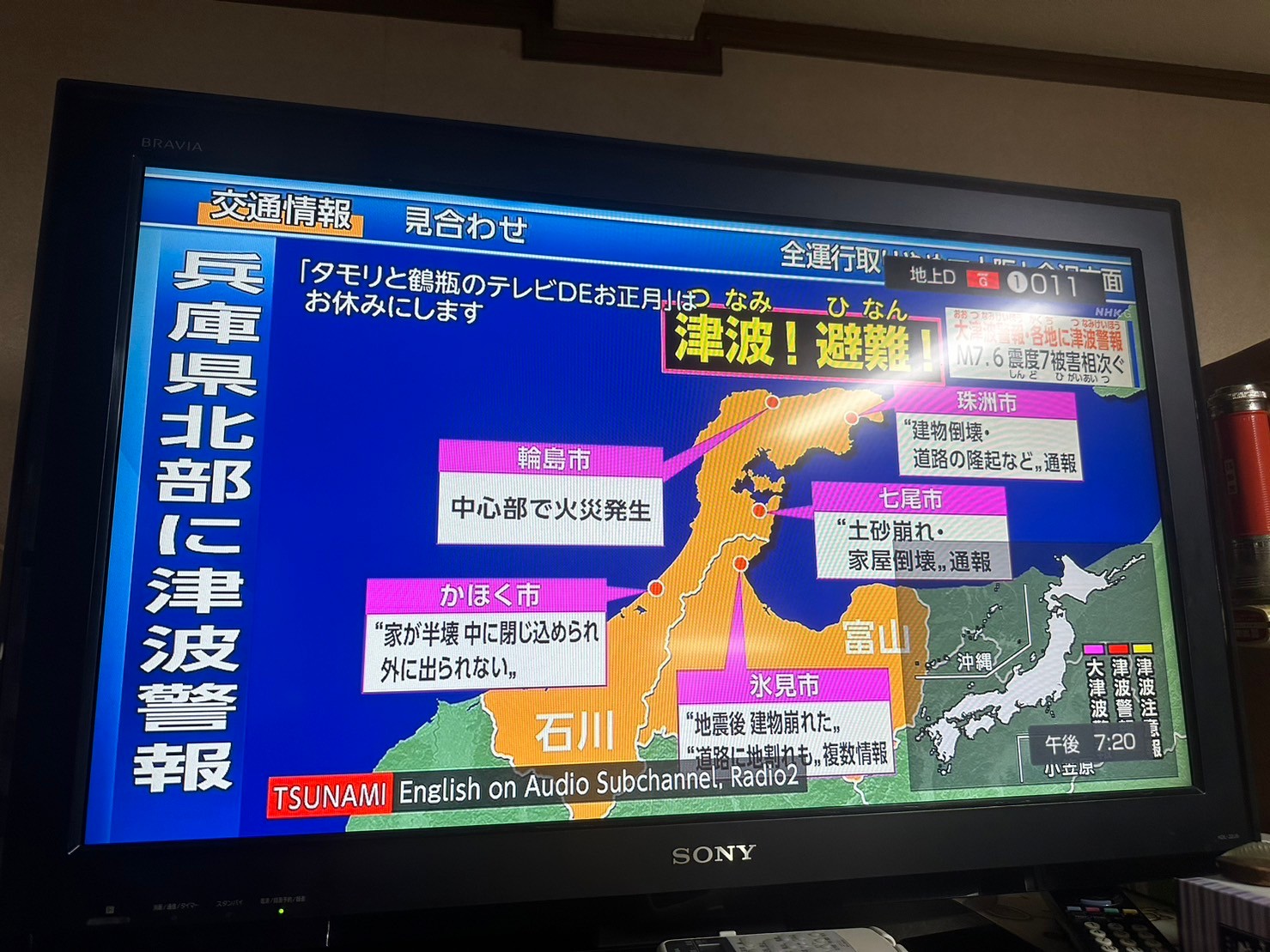

少しずつあたたかくなってきた能登半島。桜の見頃は4月半ばのようです。

道路は走りやすくなりましたが、まだまだ町並みは変わらないところも多く、前進感を感じにくいなかでもあります。まだライフラインが整わない場所もあります。

見通しがつきにくい一方で、少しずつ仮設住宅が建設されて入居が進んでいます。

しかし今入居できるのは一握りの方です。仮設住宅に申し込んだけど募集から外れてしまった方もいらっしゃいます。各地で随時建設が進んでいますが、総建設数は希望数よりも少ない見込みです。

同じ避難所から、仮設に入れる人、入れない人など少しずつ生活状況に差が生まれていっています。小さな不満が少しずつ積もっていって、ストレスになっている様子がうかがえます。

仮設住宅に入れたものの、物理的な狭さと精神的な狭さが課題です。

被災地あるあるでもあります。

先祖代々継いできた家は、家自体が何部屋もあって広々。敷地も広く、蔵が何棟かあるところも珍しくありません。お隣さんはいるけど、物理的な距離がある生活でした。

それが、プレハブで隣同士の並び、一軒ずつもとても狭い。

3人世帯などだと、2部屋1K水回りというとってもシンプルな作りで、収納も少ない。狭いキッチンで、冷蔵庫や洗濯機も入れるにはサイズが限られそうな寸法の作りだったりします。(建設するメーカーもさまざまなのでいろいろなタイプの仮設住宅があります)

申し込んでいたけれど、中の様子を見てキャンセルした人が何人もいる、という話も少し聞きました。

隣の家の物音が聞こえることなんてなかったし、しゃべり声の大きさを気にしたことない生活だった方も多くいらっしゃいます。

周りが同じ地域の方だからこその安心感と居づらさもあると感じています。

仮設住宅の環境改善や、コミュニティ支援としてまた各地それぞれ支援団体が活動することになるのではと思っています。

仮設住宅で仮の生活を安定させる一方、今までの家をどうするのか。

公費解体の受付が各地で始まり、申し込んでいる方も多くいらっしゃいます。

(今回の能登半島地震では、半壊以上の被害認定がれば)住民側の負担なしで公費で自宅解体ができる制度があります。

1階が潰れてしまったような、素人目にも全壊と分かるような被害がある家でも、住民さんにとっては、大事な家。

築100年以上、先祖代々継いできた家もめずらしくありません。

いくら地震で被害をうけたからといって、自分の代で潰していいのか。

そんな風に悩まれている方もいらっしゃいます。

そうした気持ちと復旧復興を両立させられるように、こちらも工夫が必要です。

今後遅かれ早かれ、片付けというマイナスをゼロに戻す作業だけでなく、何かをつくっていく時期になっていきます。

今まで受け継いだ歴史あるものを、何かに変えてまた引き継げるように、創造フェーズに向けた準備もしてきたいです。

すでに公費解体の申請をされている方も多いのですが、そこで課題になっていくのが残置物です。

家の中の家財をどれくらい片付けなければいけないのか。

特に応急危険度判定で危険や要注意と判断された家、高齢者のみの世帯など、解体する建物内の家財(のうちもう廃棄しても良いもの)を、どこまで住民自らが廃棄しなくてはいけないのかが、市町村によって判断が分かれています。

行政の基準によって、ボランティアがどこまで対応したほうがいいのかも変わってきます。

ボランティア側としたら、できるだけ公費解体と一緒に対応してほしいところ。

しかし、ここにも大きな課題があります。

奥能登エリアに”業”がすくない

人口減少や高齢化もあって、そもそもいろいろな業者さんや施設が少ないのです。

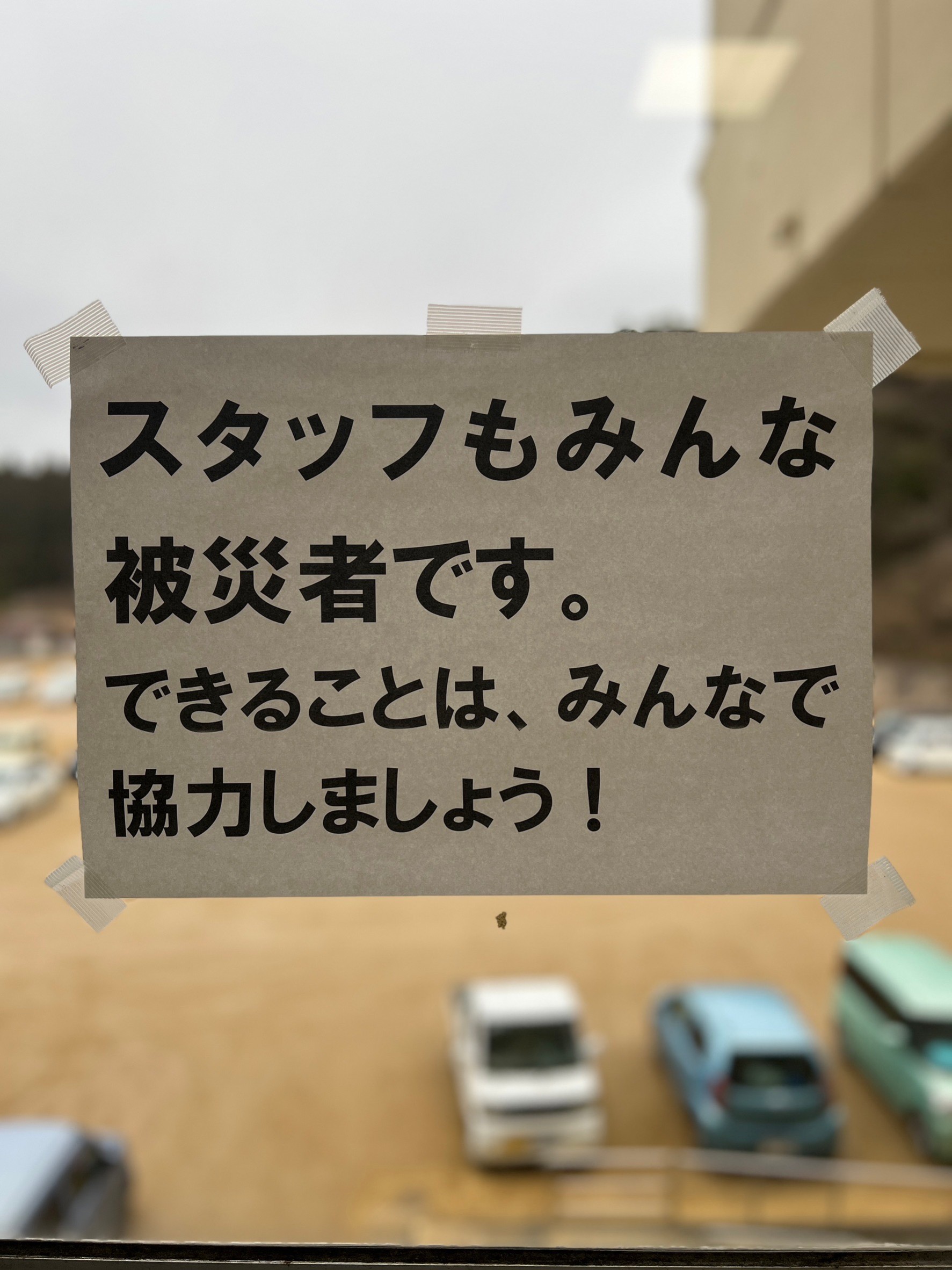

平時はそれでも回っていたものが、地震によって圧倒的に人手が足りなくなっています。

解体だけでなく、大工、瓦、水道、電気、宿、商店などいろいろ。

各業種のネットワークで、県外の土木建築等業者さんの呼び込みもあるようですが、石川県の単価が低いことで、他県からは割に合わないと敬遠されるとの話も聞きました。

また、業者さんの宿泊場所がなく、現地で仕事を受けることができないというケースも。

安定的に宿泊場所を確保できる可能性が高い金沢からは片道2時間以上かかる場所も多くあります。奥能登に宿泊場所が確保できればよいのですが。

仕事に来た業者さんのお昼ご飯を買うところがないから、住民さんが提供している、というところもありました。

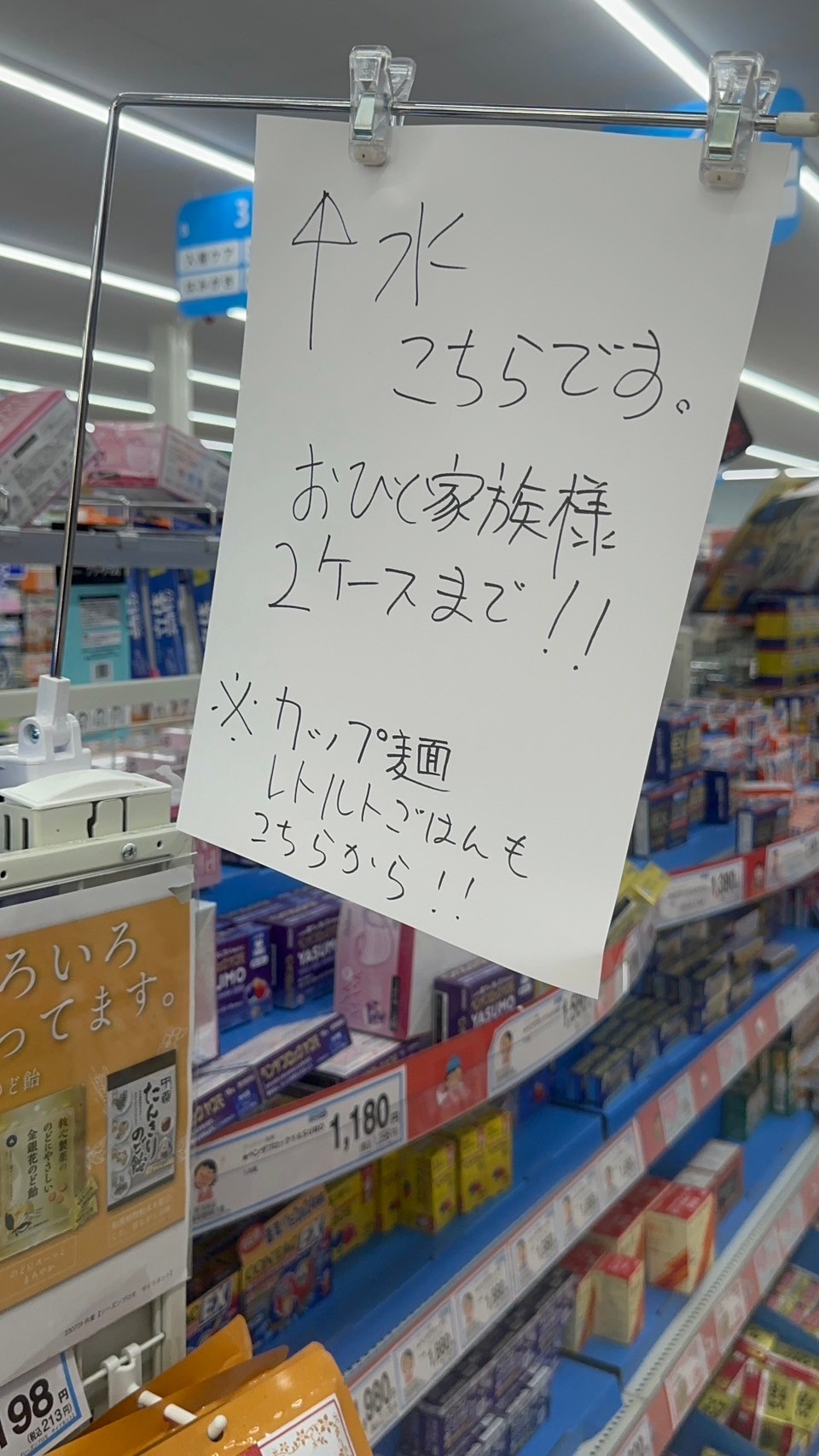

地元の商店やチェーン店なども営業再開していますが、品揃えが安定しなかったり、時短営業になったりしています。仕事終わりに買い物ができなくなったので、食事面がつくれないという福祉施設の職員さんも。だから炊き出しがありがたい、との話も。

「早い復旧」には、足りないものだらけです。

もっと大きな枠組みでこうした復旧の下支えをしてもらいたいところです。

地域単位の支援

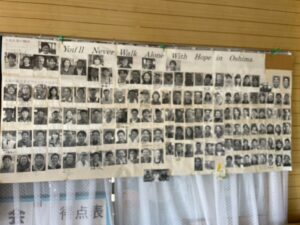

コーヒーは嗜好品なので避難所に支援物資としては届かない、避難所で日中やることがない、住民の方同士でちょっとずつギスギスした空気が生まれている、などなども感じられたので、少しずつ避難所や地域で人が集まる場所などにサロンを開催しています。

ちょっとホッとつく一息や、改めてみんなとお話しする機会を少しでもつくれたらと思っています。そうしたところから、ポロッと家の困りごとやニーズが出てくることもあります。

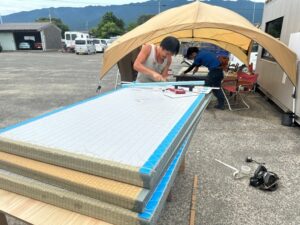

現場メンバーも引き続き、車両救出や貴重品取り出し、ブロック塀解体や撤去などを対応しています。

能登町内浦エリア、輪島市門前町・町野町など。

輪島市市街地や珠洲市などは仲間の団体が活動してくれているので、物資ニーズや炊き出しニーズなど時々相談しながらお届けしたり、サポートしたりにしています。

水が使えるようになったから、遠方から家に戻ってきた方もいらっしゃったり、暖かくなってきたから片付け本格的にしようかなとか、新しいニーズはポロポロうまれています。

年度末

1月の災害から3ヵ月が経過して、年度末でもありました。

少しずつ水道復旧率も上がってきていることから、支援撤退の動きもあります。

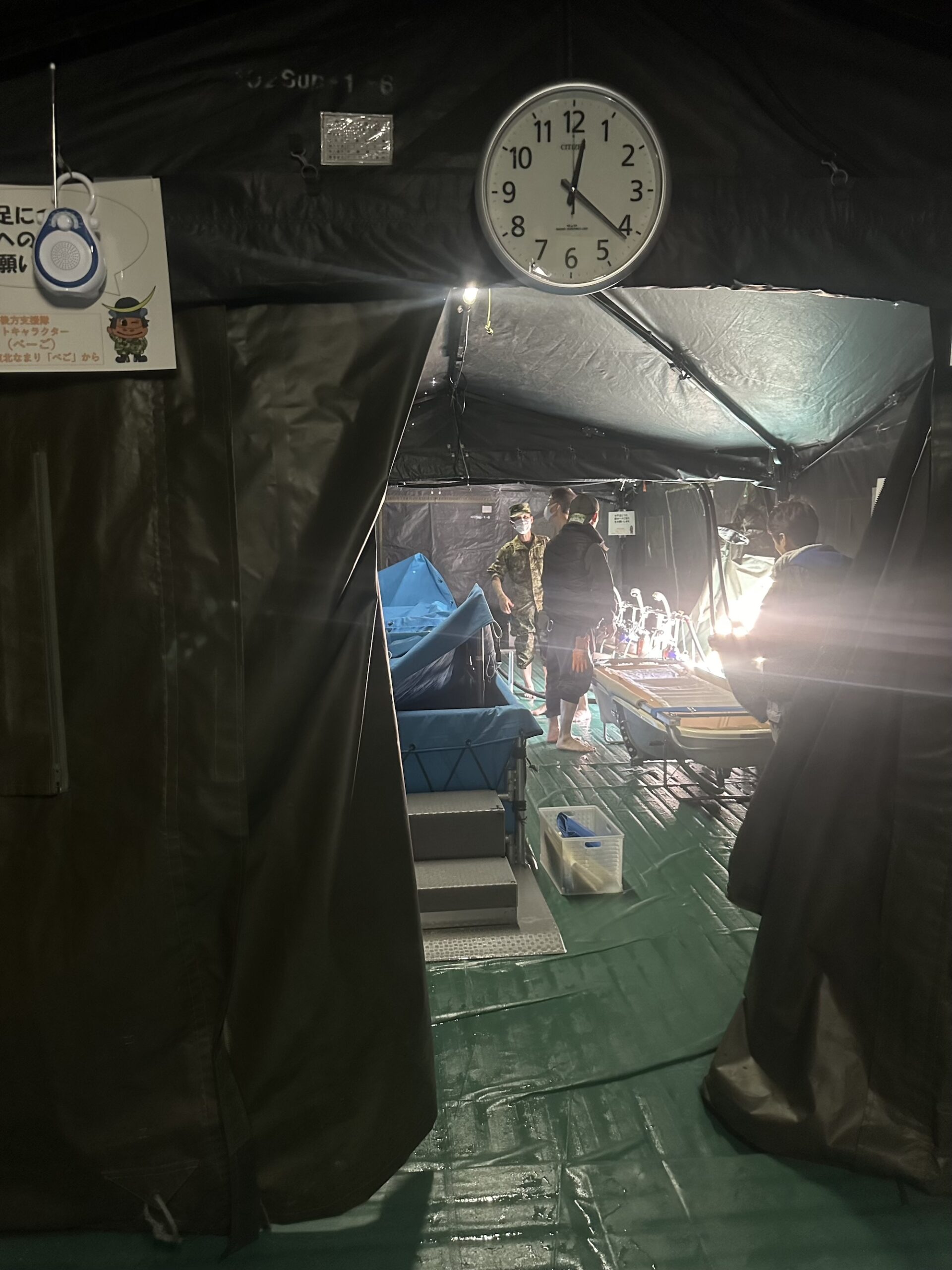

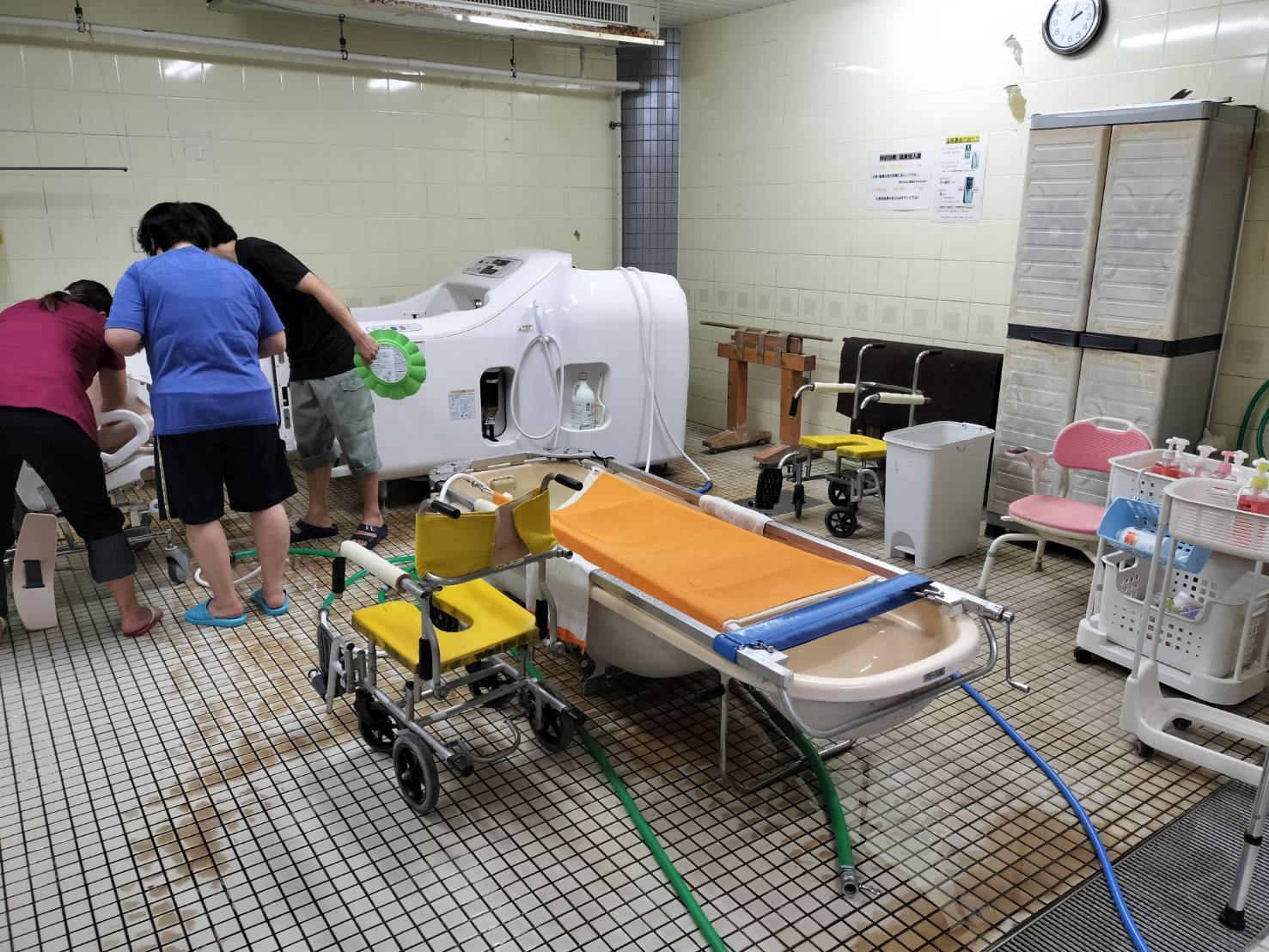

自衛隊の炊き出しが終わったり、お風呂が終了になったり。

数字で見る水道復旧率は、水道本管の修復に伴う数字です。

個人の敷地での水道管損壊については、個人個人で対応せねばなりません。

家の前まで復旧が進んでも、1ミリでも自分の敷地内であれば、業者さん手配はそれぞれで、もちろん費用も自分持ち。30万円かかったと話しているかたもいらっしゃいました。

水道が出ても、給湯器が壊れていたらお風呂には入れないし、ガス管やシステムキッチンが駄目なら煮炊きができない。

そして、そうした修理の依頼をしても、業者さんが少なくて順番待ちです。

カレンダーに左右されるのは、ボランティア側も一緒です。

3月の春休みや、年度末の有給消化で来てくれていたボランティアや支援者が一定数いましたが、4月からはそうもいきません。

5月のゴールデンウイークには、また少し人波が戻ってきそうですが、4月の人手確保はどこも厳しいのかもしれません。先日の台湾の地震のように、国内のどこかで別の大きな災害があれば、それに支援者も関心もごっそりと持っていかれてしまいます。

当初からの「なんとなくボランティア自粛ムード」と、年度またぎ、災害直後からの関心の低下、などが悪く作用している気がします。

近日中に、オンラインでの報告会を実施予定です。

SNSなどで告知しますので、ご興味ある方はぜひ